沿革

1727年(享保12年)

江戸幕府の命を受け金銀の改鋳事業をはじめる。

享保~万延期の大判金・小判金

享保~万延期の大判金・小判金

1871年(明治4年)

「新貨条例」制定を機に、地金商が相次いで姿を消すなか、当社1社のみが存続。

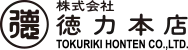

1900年(明治33年)

質・両替業を廃し、貴金属地金の販売、精製加工、装飾品・工芸品等の加工業を開始。

三代社長・鈴木喜兵衛(長寿郎)は後列右から3人目

三代社長・鈴木喜兵衛(長寿郎)は後列右から3人目

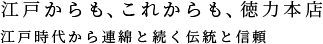

1923年(大正12年)

9月1日に関東大震災が発生。神田の社屋、工場を焼失。

関東大震災で焼失した社屋を社員総出で片付け復興に取り組む

関東大震災で焼失した社屋を社員総出で片付け復興に取り組む

関東大震災罹災後に急遽建てたバラック造りの弊社仮営業所

関東大震災罹災後に急遽建てたバラック造りの弊社仮営業所

昭和初期の溶解作業

昭和初期の溶解作業

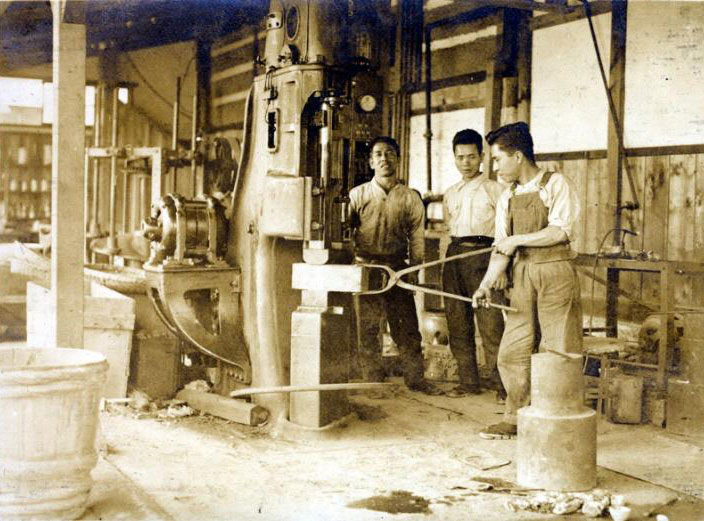

昭和初期の鍛造作業

昭和初期の鍛造作業

1934年(昭和9年)

個人商店から「株式会社徳力本店」に改組。

工業用貴金属材料の製造を開始。

わが国初の金電解精錬を工業化、また白金ロジウム熱電対その他の製造技法を開発。

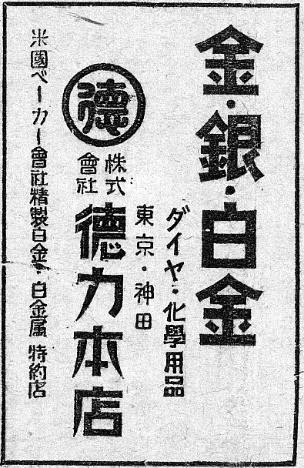

昭和10年2月15日(金)発行 日本新聞に掲載された広告

昭和10年2月15日(金)発行 日本新聞に掲載された広告

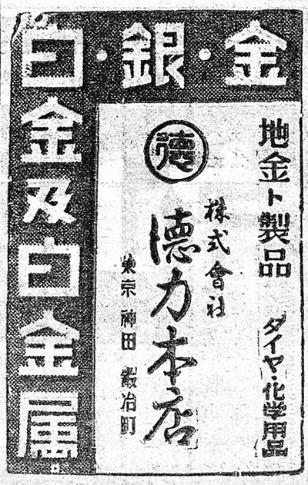

昭和11年4月29日(水)発行 帝都日日新聞に掲載された広告

昭和11年4月29日(水)発行 帝都日日新聞に掲載された広告

1939年(昭和14年)

墨田区本所に銀の電解精製を専門とする「本所工場」を建設。

1945年(昭和20年)

東京大空襲により本所工場焼失。

昭和21年9月に催された神田復興祭

昭和21年9月に催された神田復興祭

1953年(昭和28年)

戦後統制下にあった金・銀の用途制限が解除、自由に販売できるようになる。

マグネットスイッチ用のAg接点生産を開始。以後、接点の製造・販売は弊社工業品部門の主力製品のひとつに伸張。

1954年(昭和29年)

日本中央競馬会で使用するNHK金杯を製作。

1955年(昭和30年)

日本相撲協会で使用するNHK金杯を製作。

本社工場に工業用生産設備を増強。最新鋭の高周波溶解炉設備の導入で白金族等の溶解が容易になるとともに品質向上を達成。

1956年(昭和31年)

東京駅八重洲地区にジュエリー・工芸品販売店として「八重洲サービスステーション」を開設。

1962年(昭和37年)

本社ビル(4階建)竣工。

1963年(昭和38年)

神奈川県大和市に「株式会社徳力化学研究所」を設立。

徳力化学研究所・工場外観(昭和41年9月)

徳力化学研究所・工場外観(昭和41年9月)

1966年(昭和41年)

神奈川県大和市に「相模工場」を新設。

1967年(昭和42年)

株式会社山本金属研究所と業務提携。コンピュータを初導入。

1977年(昭和52年)

関西・九州方面の営業強化を図るため大阪市都島区に「大阪営業所」を開設。

1979年(昭和54年)

埼玉県に「久喜工場」を新設。

久喜工場第一棟完成(昭和55年1月)

久喜工場第一棟完成(昭和55年1月)

久喜工場第二棟雰囲気電気炉(昭和55年)

久喜工場第二棟雰囲気電気炉(昭和55年)

久喜工場第二棟タンデム溝ロール(昭和55年)

久喜工場第二棟タンデム溝ロール(昭和55年)

1981年(昭和56年)

ロンドン地金市場(LBMA)金・銀公認溶解・検定業者の資格を取得。

山梨方面への拡販をはかるため甲府市湯村に「甲府営業所」を開設。

1982年(昭和57年)

プラチナ、パラジウムについても、ロンドン・プラチナ・パラジウム市場(LPPM)の公認溶解・検定業者の資格を取得。

1983年(昭和58年)

「大阪営業所」を大阪市中央区に移転。

1985年(昭和60年)

「久喜工場」を増築し、生産設備を拡充。

1991年(平成3年)

「相模工場」を増改築し、生産設備を拡充。

1993年(平成5年)

本社再構築にともない「本社工場」を「久喜工場」に集約し、生産設備を拡充。

「甲府営業所」を中巨摩郡昭和町に移転。

日本相撲協会からの注文で正倉院御物の「金銅八曲長杯」を模したNHK金杯を、38年ぶりに作り替える。

平成5年に38年ぶりに作り替えられたNHK金杯

平成5年に38年ぶりに作り替えられたNHK金杯

1995年(平成7年)

本社新社屋が完成。

1996年(平成8年)

「甲府営業所」同地に「甲府工場」を新設。

JRA天皇賞優勝杯(平成9年)

JRA天皇賞優勝杯(平成9年)

1999年(平成11年)

「相模工場」を系列会社「株式会社徳力化学研究所」に統合。

2000年(平成12年)

「大阪営業所」を大阪市中央区南船場に移転。

「久喜工場」にて品質マネジメントシステムISO9002認証を取得。

2003年(平成15年)

「久喜工場」にて品質マネジメントシステムISO9001移行認証。

JRA優勝記念メダル(平成16年)純金158.5g

JRA優勝記念メダル(平成16年)純金158.5g

2005年(平成17年)

「久喜工場」にて環境マネジメントシステムISO14001認証。

2009年(平成21年)

「久喜工場」を増築し、生産設備を拡充。

2016年(平成28年)

系列会社「株式会社徳力化学研究所」を吸収合併し、新たに「大和工場」として生産設備体制を拡大。